くまのめ日記

石川県金沢市 テディベア英語教室のブログです

たくさんの人に知ってもらいたい!

夏最高! 青い空と白い雲は見ているだけで元気をもらえます。

●文字が汚い。 書く・書く写すことが困難。

●読みのたどたどしさがいつまでも抜けない。

●何度読み返しても意味が分からない。文章問題が苦手。

●英単語がなかなか読めない。いつまでもdとbの区別がつかない。

●スペルがなかなか覚えられない。文法がわからない。

●集中力を維持することが難しい。

●短期記憶が難しい。

上は学習障害の中の8割を示すディスレクシア(読み書き困難)の一例です。ディスレクシアのチェックリストを貼り付けましたので、一度チェックしてみてください。青文字をクリック

まずは周りの大人が知ってあげる、理解してあげることからスタートです。そして専門の医師に相談しましょう。

今まで「努力が足りない」「怠けている」と散々言われ、怒られ、傷ついてきた子供たちにとって、寄り添ってくれる人が身近にいるということがどれだけ救いになるか。

またディスレクシアの人は飛びぬけた才能を持っていることも多く、有名人でいうと、トム・クルーズやスティーブン・スピルバーグ、黒柳徹子さんもご自身がディスレクシアでることを公表しています。

ディスレクシアの子は、学習方法を変えるだけで理解度がグッと高まります。例えばipad やi phoneなどのタブレットを使っての学習はノートを取る負担を減らし、とても効果的だそうです。 導入している学校もあるらしいですね。

ディスレクシアのことは子どもを持つ全ての親御さんと、子どもに関わるお仕事をなさっている全ての人たちが知っておくべきことですね。 正しい知識と理解の輪を広げていきましょう。

ディスレクシア(読み書き困難)を知るために。その1

国語の弱さは英語の学習時にも同じ部分に表れる。国語を使ったチェックポイントについて。

日本には英語の弱さを特定するアセスメントがないので、国語の読み書きを参考にする。

英語は初級であるほど、障害が理由であるかどうかがわかりにくい。

手遅れになるまで待つことをせず、母語で表れている問題から英語学習で起きる問題を予測して教員の気づきや指導に生かしていくのが大切。

村上加代子先生によるディスレクシア(読み書き困難)の国語によるアセスメント。今回は「書き」について。 国語でみえている問題は、英語でもほどんと100%あらわれてきます。

親、教師、周りの大人が気づいてあげることが早期発見、早期対策につながります。 とてもわかりやすく説明してくださっているので一人でも多くの方にみて頂きたいです。 そしてそうした一人で苦しんでいる子たちに差し伸べる手が少しでも増えてくれれば・・願わずにはいられません。

英語学習と学習障害

*お知らせ*

クラススケジュールが新しくなっています。 ご確認のうえご連絡ください。

連休はいかがお過ごしでしたか? わたしは掃除したり、レッスン準備をしたり読書したり・・とのんびりと過ごし、とってもリフレッシュできました!

じっくり興味深く読書した本のひとつ。 今回この月刊誌を購入した一番の目的は

この連載をどうしても読みたかったから。

(村上加代子先生から掲載許可を得ています。村上先生ありがとうございます。)

そもそも学習障害ってなんなのでしょうか。

LD(Learning Disorders/Learning Disabilities:学習障害)とは、基本的には、全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力の習得と使用に著しい困難を示す、様々な障害をさす状態をいいます。(学び支援の会HPより)

(文部省における定義:

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/004/008/001.htm)

*他教科は問題ないのに英語だけ学習が進まない

*書く文字が反転している、字がすごく汚い

*読みのたどたどしさがいつまでも抜けない

*がんばっても英単語が覚えられない

*読めるのに書けない

こうした子どもたちの中には「支援の必要な子」がいる可能性があります。 (村上加代子先生 連載「特別支援教育の現場から」より)

もっと早く知っていれば、という思いと、だからこそ今後に活かしたい、という思いがあります。 LDの種類のひとつであるディスレクシア(読みかき困難)は英語学習で表面化しやすい言語だそうです。

以前も同じことを書いているのですが、LDの子に適切な指導ができるほどの知識や経験は今のわたしにはありません。 けれども、まずは指導者がその困難に気づき、ディスレクシアの子どもたちの気持ちを理解し、そして微力でも心と学習面でサポートしてあげること、そのために知識を増やすことはとっても大切だと考えています。

この場合おうちの方のご理解やサポートも不可欠です。ただ、指導者がこのような教室での気づきをおうちの方に伝えることは、デリケートな問題だけにとても難しく、ある意味勇気のいることです。

それでも学校で

「怠けている」

と叱られたり、

「どうしてできないんだろう?」

と思ったり思われたりし、傷ついている子どもたちのことを考えると胸が痛みます。

子どもを思う気持ちは同じです。 だからこそ現段階で分かる範囲のことを真摯に伝え、ともに子どもたちをサポートしていける環境作りをしていくことも指導者の役割のひとつなのではないか、と考えるこの頃です。

そしてなによりも今は一人でも多くの人に学習障害のことを知ってほしいな、と思っています。

こちらのHPは学習障害・発達障害のことがとてもわかりやすく書いてあります。

学び支援の会

http://www.manabishien-english.jp/

自分にできることって?

今週読み終えた本。 ディスレクシアの症状がとても分かりやすく書いてありました。 また、ディスレクシアのお子さんをもつ親御さんの苦しみ、そしてディスレクシアの方々の周囲に理解してもらえない辛さなどが痛いほど伝わってきました。 ディスレクシアとは

知的能力及び一般的な学習能力の脳内プロセスに特に異常がないにもかかわらず、書かれた文字を読むことができない、読めてもその意味が分からない(文字と意味両方ともそれぞれ単独には理解できていることに注意)などの症状をディスレクシアと言います。また意図した言葉を正確に文字に表すことができなくなる「書字表出障害(ディスグラフィア、Dysgraphia)」や簡単な計算ができない「計算障害」を伴うことも多いと言われています。(一般社団法人 ディスレクシア支援協会HPより)

学習障害の80%がこのディスレクシア(読み書き困難)を占めているそうです。 どれだけ練習しても、読み書きができない。聞いたことを理解するのが苦手。 朗読がたどたどしく逐字読みのため、文意がとれない。 症状は色々ですが、 どの子も勉強を怠けているのではないということ。

今本を読んだり、インターネットで情報を得たりしていますが、まだまだ知識不足です。もちろん専門家ではないので、個々に合った対応が完璧にできるとは思っていません。 けれども知っている、と知らない では全く違います。 知ることで、ディスレクシアの子たちを認めてあげることができる。 評価をしてあげられる。そしてその子たちに寄り添い、それぞれの得意なことを活かして苦手なことを補うような対応が、少しはできるのでは、と考えています。 そして何より今はまず、このディスレクシアのことを少しでも多くの人に知っていただきたい。 「一人でも多くの人に知ってもらうこと」も、できること、のひとつかもしれませんね。

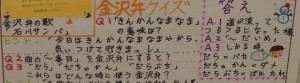

今日は金沢は大荒れでしたね。 夜、車を出さなければいけなかったのですが、道路は「きんかんなまなま」でした。

さて、「きんかんなまなま」とは何でしょう。

こたえはこちら

↓

↓

↓

あ~怖かった! 雪道の運転は肩凝ります。